沂南县界湖街道卧龙源等6村依托“双龙抱汶”的山水格局与丰富的文化资源,推进片区农文旅融合发展,通过构建农文康旅四位一体融合发展的产业体系,促进片区乡村与城区城乡融合发展,构建产业旺、乡村美、百姓富的和美乡村。

一、筑强农业产业根基,支撑乡村振兴发展

规划依托良好的耕种条件与山林资源,形成三大农业产业区,分别为现代农业区、特色林果区、特色农业区。打造农产品特色品牌,引进和培育农业龙头企业,推动农业产业化经营,提升农产业附加价值;同时结合农业观光、林果采摘、花海景观等业态,发展农旅结合产业。

二、构建“农文康旅”四位一体融合发展的产业体系

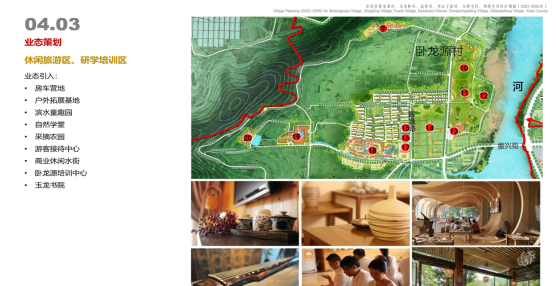

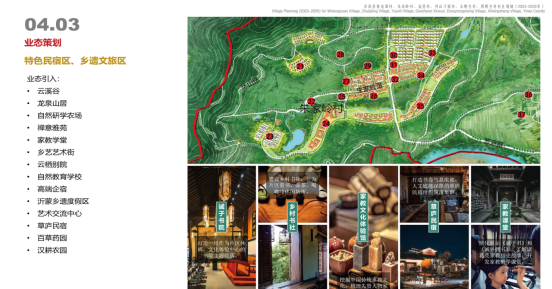

以农旅产业为基础,依托生态环境基底,发展农业+旅游的农旅产业;完善基础配套设施,延伸产业链链,形成泛产业集群。在朱家岭村打造龙泉山居、云溪谷、草庐民宿、乡遗艺术街等康养度假、文化体验业态;在辉娥村打造滨水童趣园、自然学堂、房车营地等乡野休闲业态。

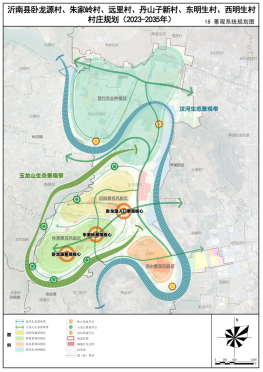

三、突出山水格局,形成新型山水城乡空间体系

围绕三生空间,构建“一带一廊五区”的规划格局,形成生产、生活、生态三生一体的城乡融合空间。山、水、林、田、湖、城、村一体化构建,突出水资源优势,通过引水活山,以水润城,使得水系穿林、走田、入村、进城,形成新型山水城乡空间体系,营造沂蒙小江南乡村风景。以产业发展功能空间为导向,梳理三生空间,重构科学的空间分区,实现“生产空间集约高效、生活空间美好宜居、生态空间田美水秀”三生共融。

四、多种模式并举,重塑新乡居生活

因地制宜的打造三种功能乡村生活区,辉娥村和朱家岭村打造高品质宜居安置区,多元设施配套引入消费业态和生产业态,丰富区域业态形式,引导轻资产租赁,吸引外来人口以短租、旅居的模式在此生活;西明生村、丹山子新村、圈里村以乡村改造为主,保留村庄原住民、传承历史文脉,打造农旅体验的原乡风情村;东明生村承接城市外溢功能,打造新型宜居生活村。

有机更新乡村风貌。延续建筑形式及村落街巷肌理,进行微更新,通过梳理空间紧凑、开合有序的邻里组团构成生活空间,完善设施配套,开展绿化亮化硬化工程,形成舒适有度的乡村风貌。

五、以六大融合促进城乡融合发展建设

空间融合:山、城、河、村、林一体,推进城乡生态空间、文化空间、功能空间、生活空间相互融合;

功能融合:完善城市功能,改变乡村现有发展功能,导入文化、休闲、康养、旅游等功能,构建市民、村民、游客共享的文化休闲康养空间体系。

文化融合:突出沂蒙民俗文化、农业文化、非遗文化等,展现沂蒙乡情,以沂蒙乡村风貌、乡村生活、乡村生产重构具有浓郁沂蒙风情的休闲体验新空间。

设施融合:推进道路、社区服务、供水、电信、污水处理等城乡设施均等化、共享化、一体化,实现城乡之间设施高度共享。构建区域慢行交通体系,提供生态旅游观光体验,展现沂南山水田园的灵动特色和历史文化名城的独特韵味,同时为居民休闲提供安全、舒适的休闲游憩空间。

景观融合:以汶河为纽带,完善城乡滨水景观改造,引水活山,以水润城,营造良好的立体水景观形态,形成双龙环抱、山水相依的景观格局。实施水域湿地修复工程、森林草原修复工程、矿山生态修复工程。

治理体系融合:党政企村一体,推进规划区统筹建设,推动自治、法治、德治、智治融合,实行群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督,发挥好各类社会组织作用。

![]() 鲁公网安备37132102371374号

鲁公网安备37132102371374号